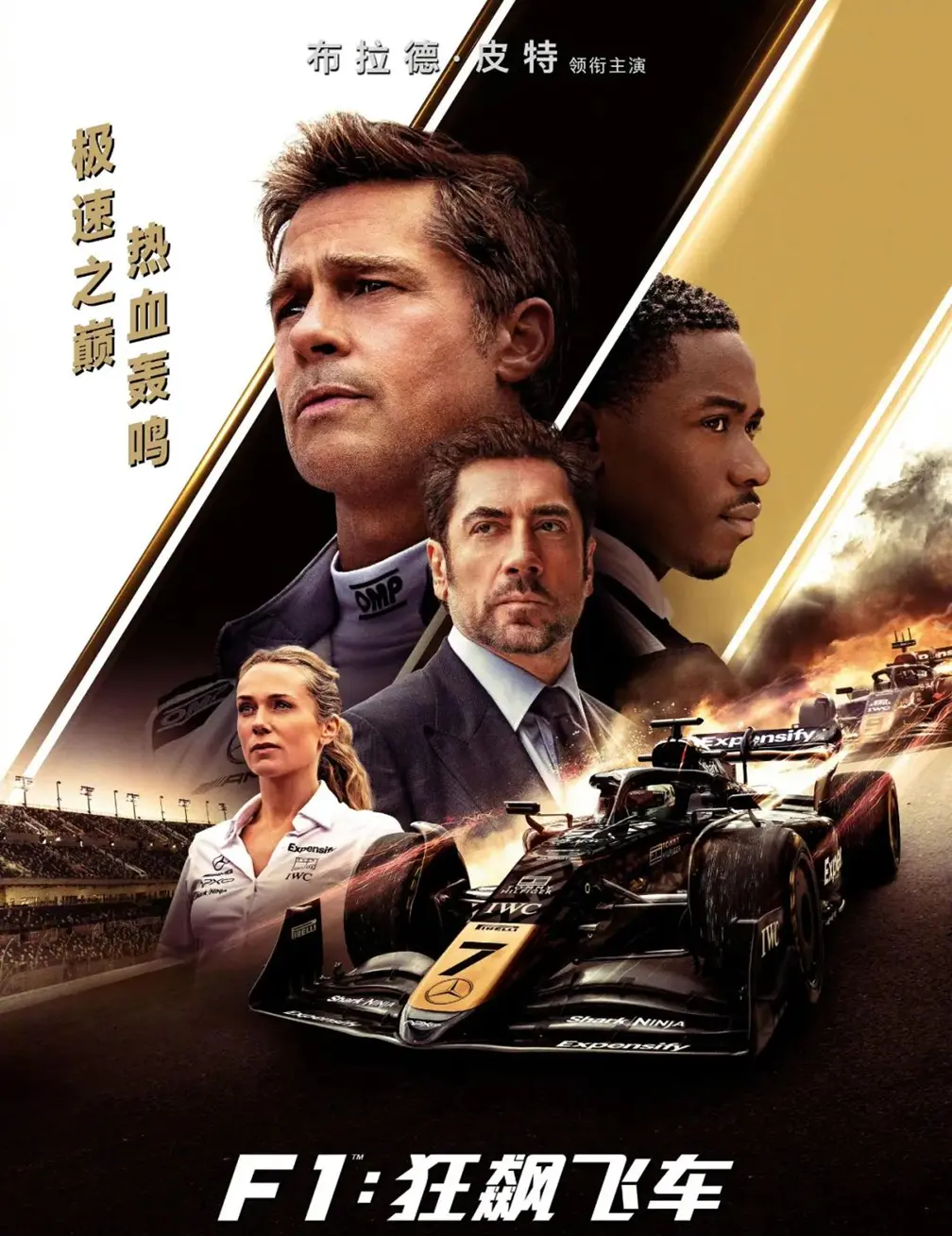

当布拉德·皮特驾驶的F1赛车在银幕上划出300公里时速的残影,当真实赛车引擎的轰鸣穿透IMAX影厅的环绕音响,当轮胎与地面摩擦迸发的橡胶颗粒在镜头中清晰可见——电影《F1:狂飙飞车》用近乎偏执的真实感,将人类对速度的原始渴望推向极致。这场席卷全球的观影狂潮,揭示了一个被现代文明压抑的真相:我们从未停止对“狂飙”的痴迷。

一、速度即生存本能。

人类对速度的迷恋深植于基因。远古时期,追逐猎物与躲避天敌的生存博弈,让速度成为刻在DNA里的竞争优势。电影中特制IMAX摄影机以克为单位计算配重,在300公里时速下捕捉演员面部肌肉的抽搐,这种近乎残酷的真实记录,正是为了唤醒观众潜意识中的生存本能。当镜头从方向盘后方展现被速度扭曲的视野边缘,当座舱内混着机油味的急促呼吸穿透银幕,观众会不由自主地屏住呼吸——这是人类祖先在草原上追逐羚羊时,肾上腺素飙升的生理记忆。

七届F1世界冠军汉密尔顿作为技术顾问,坚持要求演员承受超过正式比赛强度的离心力训练。这种“自虐式”的拍摄方式,实则是通过肉身真实感重构速度的生理体验。当观众看到60岁的皮特在赛道上与维斯塔潘缠斗,他们看到的不仅是银幕角色,更是自己内心深处那个渴望突破极限的原始生命体。

二、人类征服物理的狂欢。

F1赛车是现代科技的结晶,电影将这种征服欲转化为视觉奇观。30000个零件组成的赛车在镜头前解构重组,空气动力学套件如何优化气流、地效底板怎样放大负压效应,这些参数在影片中获得了与角色同等重要的叙事地位。当技术总监凯特为赛车升级前翼时,观众看到的不仅是金属部件的调整,更是人类智慧对物理法则的精妙博弈。

影片中那个令人窒息的进站换胎场景,将科技与人性完美融合。换胎时间从9秒压缩到3秒的进化史,既是车队后勤团队的协作史诗,也是材料科学与人体工学的胜利。这种对技术细节的极致呈现,让观众在感官震撼之外,更感受到人类文明进步的壮丽诗篇。

三、规则框架下的自由意志。

F1的本质是“戴着镣铐跳舞”,电影深刻捕捉了这种矛盾张力。当桑尼故意制造车损引出安全车,当车队策略师在无线电中下达“牺牲一号车手保二号”的残酷指令,这些充满争议的情节,实则是竞技体育最真实的写照。影片没有回避F1的黑暗面,却通过桑尼与乔舒亚的师徒关系,展现了竞技精神的光辉——直觉派与数据派的对抗,本质是两种时代精神的博弈。

真实赛事的戏剧张力在影片中得到史诗级呈现:2023年匈牙利大奖赛Alpine车队双车出局的画面被直接套用,2008年新加坡大奖赛“撞车门”事件以隐喻方式重现。这些彩蛋不仅让车迷尖叫,更让普通观众理解:F1的魅力不在于单纯的速度,而在于人类在极端压力下的智慧闪光。

四、中年危机的速度救赎。

电影选择布拉德·皮特饰演退役车手桑尼,暗藏深意。当这位60岁的演员踩下油门时,他眼角的皱纹与赛车仪表盘的荧光形成奇妙共振——这是中年危机与速度激情的隐喻。桑尼在赛道上的重生,呼应着现代社会每个普通人的困境:我们是否能在生活的高速运转中,找回初心?

这种共鸣跨越文化壁垒。当中国车手周冠宇的车载视角出现在银幕,当影片结尾桑尼在时速300公里时进入“心流”状态,东西方观众都读懂了同一个命题:真正的速度狂飙,不是逃避现实的虚幻刺激,而是在极限状态下对自我存在的确认。

总结。

从原始部落的追逐到现代赛道的轰鸣,人类对速度的痴迷从未改变。《F1:狂飙飞车》的成功,在于它用最尖端的电影科技,还原了最本真的人类冲动。当灯光亮起,观众摸着狂跳的心口走出影厅,他们带走的不仅是两个小时的视听震撼,更是一次对生命本能的朝圣——在速度的狂飙中,我们永远年轻,永远热泪盈眶。

淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。